Inquadramento

Il ruolo della rivascolarizzazione miocardica (mediante angioplastica coronarica o intervento di bypass aortocoronarico) nel trattamento del paziente con coronaropatia stabile è ancora molto dibattuto. Questo nonostante una serie di trial (di cui il più recente, ISCHEMIA, è anche il più ampio) che non hanno però dissipato dubbi e perplessità. In particolare ancora molte discussioni riguardano l’approccio iniziale una volta che sia stata accertata la presenza di un test positivo per ischemia miocardica: avviare il paziente a un’indagine coronarografica invasiva oppure iniziare una terapia medica e basare l’iter successivo sulla persistenza o meno dei sintomi? Gli studi di metanalisi sono spesso utili per cercare una risposta a quesiti clinici che studi singoli, anche se ampi, non riescono a risolvere.

Lo studio in esame

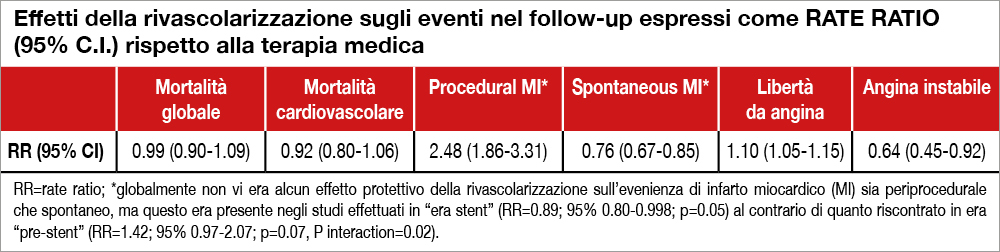

L’analisi ha riguardato 14 studi che hanno globalmente arruolato 14.877 pazienti seguiti per una media di 4.5 anni. La maggior parte dei trial hanno arruolato pazienti paucisintomatici, con buona funzione ventricolare sinistra escludendo quelli con patologia del tronco comune. La Tabella mostra i risultati: la rivascolarizzazione non ha avuto effetti significativi sulla mortalità per ogni causa o per quella cardiovascolare, mentre ha ridotto l’infarto spontaneo, ma non la totalità degli infarti (rate ratio RR=0.93, 95% CI 0.83-1.03) per un eccesso di infarti periprocedurali. Da segnalare tuttavia nei pazienti rivascolarizzati, una riduzione dell’insorgenza di angina instabile e una maggiore libertà da angina rispetto ai pazienti in terapia medica.

Take home message

Nei pazienti con coronaropatia stabile la rivascolarizzazione di routine non migliora la sopravvivenza, pur essendo associata a un minor rischio di infarto miocardico non procedurale e a instabilità clinica nel follow-up.

Commento

Lo studio presente segue di poco la pubblicazione del trial ISCHEMIA[1]Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR et al. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. The New England journal of medicine. N Engl J Med 2020;382:1395-1407., che è anche il più ampio tra quelli considerati dalla metanalisi. Non sorprende perciò che i risultati replichino quelli del recente trial. Le conclusioni di quello studio hanno evidenziato che, nei pazienti con coronaropatia stabile con evidenza di ischemia miocardica a un test provocativo, una strategia invasiva non offre beneficio in termini di riduzione di eventi cardiovascolari o mortalità rispetto alla sola terapia farmacologica. Va detto, peraltro, che il limite maggiore di quello studio riguarda il fatto che il follow-up medio è stato di 3.2 anni, un periodo troppo breve considerato che le curve degli eventi (dopo un iniziale handicap dell’approccio interventistico secondario al riscontro di infarti procedurali) si incrociano al secondo anno di follow-up per disegnare, poi, un andamento favorevole (in termini solo numerici ma non statistici) alla strategia invasiva. Come hanno osservato Antman e Braunwald nell’editoriale di accompagnamento di quello studio[2]Antman EM, Braunwald EN. Managing Stable Ischemic Heart Disease. N Engl J Med. 2020;382:1468-1470, è molto importante che si estenda il follow-up dei pazienti per meglio comprendere “la traiettoria della curva degli eventi”. Va infine ricordato che gli studi di confronto includono popolazioni a basso rischio, per lo più paucisintomatiche, con funzione cardiaca conservata e assenza di patologia del tronco comune della coronaria sinistra (circa il 5% dei pazienti inizialmente valutati per la randomizzazione nel trial ISCHEMIA e per questo esclusi).

L’opinione di Leonardo Bolognese

Ospedale San Donato – Azienda Sanitaria Sudest, Arezzo

La metanalisi di Bangalore et al. presenta importanti limiti metodologici. Basti pensare che raggruppa studi estremamente eterogenei eseguiti in un arco temporale che va dagli anni ‘90 ai nostri giorni. Inoltre, non fornisce un’analisi per pazienti. Nonostante siano stati utilizzati numerosi artifizi statistici per attenuare i vizi metodologici di origine, il rumore di fondo rimane assordante. Infine, non fornisce al cardiologo clinico nuove informazioni che possano aiutarlo nella pratica clinica. I risultati, infatti, sono in linea con quelli ottenuti dallo studio ISCHEMIA. A fronte di nessuna differenza in termini di mortalità rispetto al trattamento medico, la terapia invasiva aumenta gli infarti periprocedurali, ma riduce quelli spontanei con un miglior controllo dei sintomi. La domanda, cui il cardiologo clinico attende risposta, è se i due tipi di infarto hanno il medesimo impatto prognostico. Segnali consistenti indicano un maggiore impatto prognostico dell’infarto spontaneo rispetto a quello periprocedurale, peraltro estremamente dipendente dalla variabilità di definizione. Se così fosse, dovremmo attenderci una separazione tardiva delle curve di mortalità. I ricercatori dello studio ISCHEMIA hanno pianificato il prolungamento del follow-up dei pazienti arruolati per ulteriori 5 anni, che dovrebbe fornirci una risposta soddisfacente a tale riguardo.

Bibliografia[+]

Accedi per leggere tutto l'articolo

Inserisci i dati del tuo account su Cardiotalk per accedere e leggere tutto il contenuto dell'articolo.

Se non hai un account, clicca sul pulsante registrati e verrai reindirizzato al portale Cardiotalk per la registrazione.