Stefano De Servi, Università degli Studi di Pavia

Inquadramento

Circa un terzo dei pazienti sopravvissuti a una emorragia cerebrale sono in fibrillazione atriale. Essi rappresentano un dilemma per il clinico, perchè non è tuttora noto se essi debbano essere trattati o meno con anticoagulanti (OAC). Questi pazienti sono stati esclusi dai trial che hanno verificato l’efficacia degli anticoagulanti e anche i dati degli studi che hanno utilizzato gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) che si associano a un minor rischio di emorragia cerebrale rispetto al warfarin sono scarsi e non conclusivi[1]Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery … Continua a leggere.

Lo studio in esame

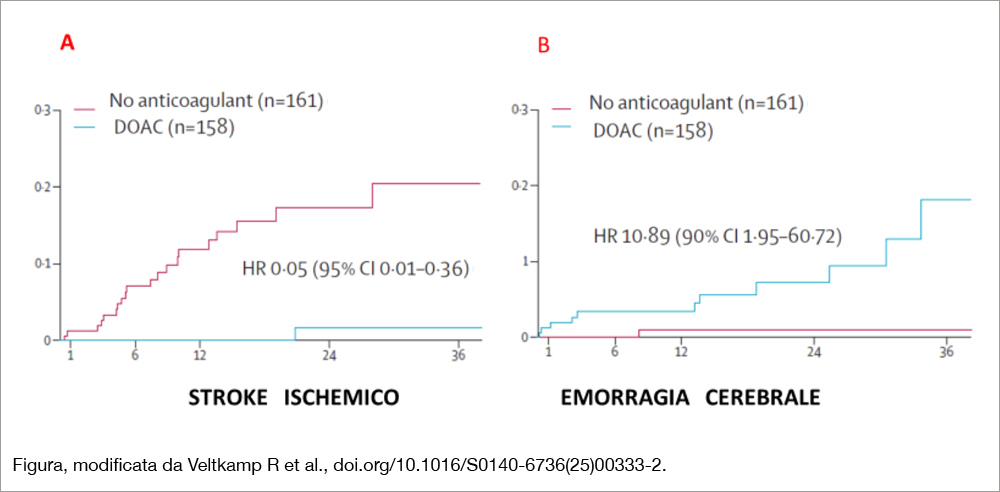

PRESTIGE-AF è uno studio internazionale, in fase 3, multicentrico, che ha randomizzato in aperto in 75 centri di 6 paesi europei (inclusa l’italia), tra il maggio 2019 e il novembre 2023, 319 partecipanti con emorragia cerebrale spontanea, fibrillazione atriale con indicazione a terapia anticoagulante e un Rankin Score score ≤4 (158 a DOAC e 161 a nessuna terapia anticoagulante -no OAC-). La randomizzazione era stratificata per sesso e per localizzazione dell’emorragia cerebrale (lobare 30%, non lobare 70%) e poteva avvenire tra 14 giorni e 12 mesi dopo l’evento emorragico (mediana 49 giorni). L’età media era 79 anni e il 65% dei pazienti erano uomini, la mediana di CHA2DS2-VAsc era 4. Nel gruppo DOAC la terapia non era standardizzata (il 56% assumeva apixaban con percentuali minori degli altri DOAC). Nel gruppo no-OAC il 33% assumeva un antipiastrinico. A una durata mediana di follow-up di 1.4 anni, sono stati analizzati due primary endpoint distinti (stroke ischemico e recidiva di emorragia cerebrale). Come mostra la Figura pannello A, l’incidenza di stroke ischemico (valutato sulla base di una ipotesi di superiorità di DOAC versus no-OAC) è stata 0.83 (95% CI 0.14–2.57) per 100 pazienti/anno nel gruppo DOAC versus 8.60 (5.43–12.80) per 100 pazienti/anno nel gruppo no-OAC (hazard ratio [HR] 0.05 [95% CI 0.01–0.36]; log-rank p<0.0001). Il secondo primary endpoint è stato valutato sulla base di una ipotesi di non inferiorità di DOAC versus no-OAC ponendo il limite inferiore degli intervalli di confidenza a un valore di HR di 1.735. Gli eventi sono stati 5.00 (95% CI 2.68–8.39) per 100 pazienti/anno nel gruppo DOAC versus 0.82 (0.14–2.53) per 100 pazienti/anno nel gruppo no-OAC (Figura, pannello B), superando il limite prefissato per dichiarare la non-inferiorità (HR 10.89 [90% CI 1.95–60.72]; p=0.96). La mortalità è stata del 10% (16 pazienti) nel gruppo DOAC e del 13% (21 pazienti) nel gruppo no-OAC (HR aggiustato 0.81, 95% CI 0.42–1.55), mentre quella cardiovascolare è stata del 2.92% nel gruppo DOAC versus 5.73% del gruppo no-OAC (HR aggiustato 0.52, 95% CI 0.21–1.28). Anche il bleeding maggiore è risultato significativamente aumentato nei pazienti anticoagulati (HR aggiustato 4.47, 95% CI 1.82–13.44).

Take home message

I DOAC si sono dimostrati efficaci nel ridurre lo stroke ischemico nei pazienti sopravvissuti a una emorragia cerebrale e in fibrillazione atriale. Tuttavia questo effetto si è verificato a fronte di un aumento di recidive di emorragia cerebrale.

Interpretazione dei dati

Il trial è il primo a mostrare una significativa riduzione del rischio di stroke ischemico nei pazienti reduci da un episodio di emorragia cerebrale. Purtroppo, tale terapia si associa a una rischio emorragico più elevato rispetto all’astensione della terapia anticoagulante, aumentando il dilemma del clinico sull’utilizzo o meno di questi farmaci nei pazienti che, essendo in fibrillazione atriale e con CHADSVAsc elevato, necessitino, almeno teoricamente, di una terapia anticoagulante. L’evidenza precedente a questo studio riguardava gli antagonisti della vitamina K e sembrava più rassicurante pur provenendo solo da una meta-analisi di studi osservazionali[2]Korompoki E, Filippidis FT, Nielsen PB, et al. Long-term antithrombotic treatment in intracranial haemorrhage survivors with atrial fibrillation. Neurology 2017;89:687–96., in quanto si osservava una significativa riduzione di stroke ischemico in assenza di un aumentato rischio di recidiva di emorragia cerebrale. Gli autori notano come, osservando le curve di Kaplan Meier (Figura, pannello B) le recidive di emorragia cerebrali non sembrino numerose nel primo anno di trattamento, mentre aumentino nel periodo successivo, ma potrebbe trattarsi di semplice casualità che non fornisce informazioni cliniche sicure. A vantaggio di un utilizzo di DOAC potrebbero essere comunque sia il dato sul beneficio clinico netto (che include sia gli eventi trombotici che emorragici, HR 0.69, 95% CI 0.33–1.40) che la mortalità globale e cardiovascolare che appare ridotta (anche se non significativamente) nei pazienti che hanno ripreso la terapia anticoagulante. Forse questo è un ambito clinico nel quale possono essere testate alternative ai DOAC tradizionali, sia farmacologiche (nuovi famaci inibitori del fattore XIa) che meccaniche (impianto di dispositivi di occlusione della auricola sinistra). Sono tuttora in corso studi per valutare queste nuove opportunità terapeutiche (STROKECLOSE NCT02830152; CLEARANCE NCT04298723).

Bibliografia[+]

| ↑1 | Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2024;45:3314–414. |

|---|---|

| ↑2 | Korompoki E, Filippidis FT, Nielsen PB, et al. Long-term antithrombotic treatment in intracranial haemorrhage survivors with atrial fibrillation. Neurology 2017;89:687–96. |

Accedi per leggere tutto l'articolo

Inserisci i dati del tuo account su Cardiotalk per accedere e leggere tutto il contenuto dell'articolo.

Se non hai un account, clicca sul pulsante registrati e verrai reindirizzato al portale Cardiotalk per la registrazione.