Inquadramento

Nei pazienti con arresto cardiaco extraospedaliero (OHCA), causato da un infarto STEMI, una coronarografia immediata seguita da riperfusione con PCI è generalmente raccomandata; quando invece la patogenesi non è riconducibile a uno STEMI i dati della letteratura appaiono controversi. Benchè due trial, COACT[1]Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, et al. Coronary angiography after cardiac arrest without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2019;380(15):1397-1407. doi:10.1056/NEJMoa1816897. e TOMAHAWK[2]Desch S, Freund A, Akin I, et al. TOMAHAWK Investigators. Angiography after out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2021;385(27):2544-2553. … Continua a leggere, non abbiano mostrato benefici da una coronarografia immediata dopo il ripristino di una circolazione spontanea (ROSC), rispetto a una coronarografia tardiva, è verisimile che vi siano sottogruppi di pazienti OHCA senza sopraslivellamento di ST all’ecg nei quali un intervento immediato porti beneficio. Questi sottogruppi possono essere individuati solo da ampie metanalisi che includano i dati dei singoli pazienti.

Lo studio in esame

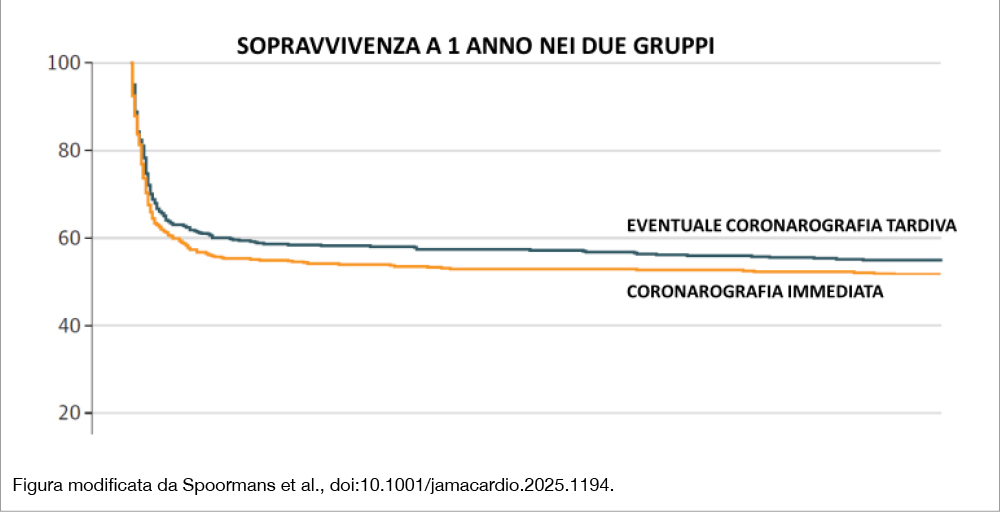

Lo studio è una metanalisi costruita sui dati individuali di 1.031 pazienti dei 1.068 pazienti inclusi negli studi COACT (n=538) e TOMAHAWK (n=530) per i quali fossero disponibili i dati di follow-up a 1 anno. È stata eseguita una coronarografia immediata per randomizzazione in 522 (50.6%) pazienti, mentre 509 (49.4%) sono stati assegnati a una eventuale coronarografia tardiva (eseguita nel 63%). L’età mediana era 68 (59-77) anni e il 74% dei pazienti erano di sesso maschile. Le variabili cliniche erano ben distribuite tra i due gruppi, con una prevalenza di esiti di PCI (24.5% versus 17.6%) nel gruppo di strategia tardiva. L’arresto era testimoniato nell’84% dei casi, con un tempo a BLS di 3 minuti per entrambi i gruppi e un ritmo defibrillabile nell’80% dei casi. È stata individuata una lesione culprit nel 25% e 29% dei due gruppi. Una PCI è stata infine eseguita dopo la coronarografia in percentuali pressochè simili: 35% nel gruppo di strategia immediata e 31% nel gruppo di strategia tardiva. L’outcome a 1 anno è stato sovrapponibile nei due gruppi con una sopravvivenza del 49.6% nel gruppo di strategia immediata e del 53.4% nel gruppo di strategia tardiva (HR, 1.15 [95% CI, 0.96-1.37]). Non sono stati individuati sottogruppi con un beneficio dell’una o dell’altra strategia. La maggior parte dei decessi sono avvenuti durante l’ospedalizzazione (Figura) per complicanze neurologiche (47.8% e 52.0% nei due gruppi). L’incidenza di un infarto miocardico a 1 anno è stata rara e simile nei due gruppi.

Take home message

In questa meta-analisi degli studi randomizzati COACT e TOMAHAWK, non è stata mostrata alcuna differenza significativa di sopravvivenza a 1 anno tra pazienti OHCA senza sopraslivellamento di ST sottoposti a coronarografia immediata o eventuale coronarografia tardiva. Dall’analisi, inoltre, non si individuano sottogruppi di pazienti con potenziali benefici offerti da una particolare strategia.

Interpretazione dei dati

Lo studio nulla aggiunge ai risultati individuali dei due studi su cui questa meta-analisi è stata costruita, in quanto i dati di COACT e TOAMHAWK erano già abbastanza chiari in proposito. Le ragioni di un mancato successo di una strategia basata su una coronarografia immediata sono evidenti: la patogenesi di questi arresti cardiaci non è sempre basata su una sindrome coronarica acuta, come mostra l’impossibilità di individuare una lesione culprit nella maggior parte dei pazienti di entrambi i gruppi e l’esecuzione di PCI avvenuta solo in circa un terzo dei pazienti dei due gruppi. Addirittura, una analisi congiunta degli studi COACT e TOAMHAWK aveva mostrato un’alta probabilità di decesso a 30 giorni nei pazienti randomizzati a una strategia di coronarografia precoce[3]Thevathasan T, Freund A, Spoormans E, et al. Bayesian reanalyses of the trials TOMAHAWK and COACT. JACC Cardiovasc Interv. 2024;17(24):2879-2889. doi:10.1016/j.jcin.2024.09.071. ipotizzando che tale indagine costituisse un danno per il paziente conseguente al ritardo nel mettere in atto altri provvedimenti più urgenti e utili per il paziente, oltre al rischio, insito nell’indagine, di stroke e sanguinamenti. È infine interessante sottolineare come circa la metà dei decessi avvenga in questi pazienti per una causa neurologica. A tal proposito, uno studio danese tuttora in corso (DISCOno-COMA) sta arruolando pazienti con arresto cardiaco extraospedaliero senza evidenza di STEMI e con Glasgow score >8 dopo la ripresa della circolazione spontanea a una coronarografia immediata o tardiva. Sarà interessante osservare se questi pazienti, nei quali il danno neurologico è assente o molto limitato, potranno beneficiare da una strategia di trattamento aggressivo di una eventuale coronaropatia.

Editoriale: “Coronarografia urgente nei pazienti post-arresto cardiaco non è così semplice come sembra”

A cura di: Simone Savastano, Alessia Currao – SC Cardiologia Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia; Cardiac arrest and resuscitation research team (RESTART)

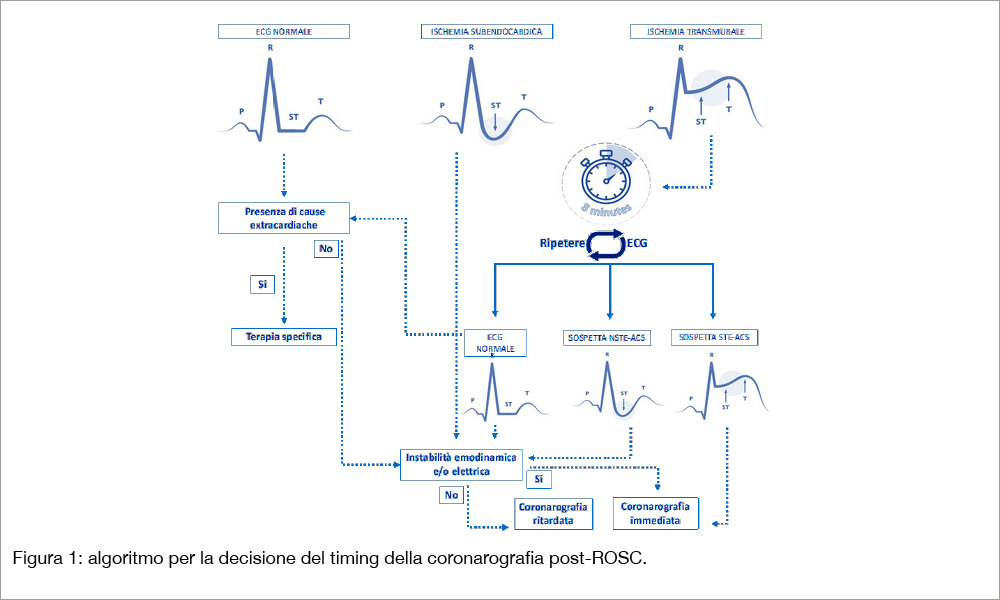

L’arresto cardiaco extraospedaliero rappresenta una delle sfide per i cardiologi moderni. La mortalità è molto elevata, spesso superiore al 90%, e parte della partita si gioca in ospedale dopo l’avvenuto ripristino del circolo spontaneo anche detto ROSC. Poichè l’arresto cardiaco extraospedaliero è espressione della cardiopatia ischemica acuta in circa l’80% dei casi, una delle prime decisioni da prendere una volta avvenuto il ROSC è l’indicazione a una coronarografia urgente. Per prendere questa decisione è essenziale acquisire l’elettrocardiogramma a dodici derivazioni, come raccomandato dalle Linee Guida internazionali dello European Resuscitation Council (ERC)e dell’American Heart Association (AHA). Secondo le ultime Linee Guida della società europea di cardiologia (ESC) sulla gestione delle sindromi coronariche acute, la coronarografia urgente ha un’indicazione di classe I in caso di sopraslivellamento del tratto ST e di classe III in caso di assenza del sopraslivellamento del tratto ST. Queste indicazioni si fondano principalmente su due studi, il COACT e il TOMAHAWK che hanno mostrato che nei pazienti resuscitati da un arresto cardiaco ma senza sopraslivellamento del tratto ST all’ECG post-ROSC, la coronarografia urgente non migliori la sopravvivenza a 30 e 90 giorni rispettivamente, rispetto a un approccio meno interventistico e differito. Anzi, nel TOMAHAWK si è sfiorata la significatività per un aumento di mortalità nel gruppo sottoposto a coronarografia urgente. Ciò, perfettamente in linea con l’indicazione di classe III, può essere spiegato dal fatto che l’arresto cardiaco in pazienti con ECG normale, o comunque senza sopraslivellamento del tratto ST, può essere dovuto a cause non cardiache quali emorragie cerebrali o dissezione aortica in cui la coronarografia in sé, e la terapia anticoagulante a essa associata possono essere dannose. Sembrerebbe, quindi, abbastanza semplice muoversi in questo contesto, in quanto la decisione se candidare o meno il paziente a una coronarografia urgente si baserebbe “semplicemente” sulla presenza di sopraslivellamento del tratto ST. Ebbene, quella che potrebbe sembrare una decisione non troppo difficile è gravata dal fatto che l’interpretazione dell’ECG post-arresto è tutt’altro che scontata, in quanto spesso occorre considerare aspetti peculiari del paziente postarresto non presenti nei pazienti con sindrome coronarica acuta classica non complicata. Il cuore, immediatamente dopo l’arresto, può essere ischemico sia per causa coronarica che per effetto dell’ipoperfusione tipica dell’arresto cardiaco. In altre parole l’elettrocardiogramma potrebbe mostrare alterazioni di significato ischemico, compreso il sopraslivellamento del tratto ST, non solo per la presenza di una occlusione coronarica, ma anche per l’ischemia dovuta all’arresto. Va da sé che nel primo caso la coronarografia urgente oltre a essere indicata è terapeutica, ma nel secondo caso non ha alcun ruolo terapeutico e anzi potrebbe associarsi a complicazioni. Un nostro lavoro di qualche anno fa aveva infatti dimostrato come la percentuale di falsi positivi, intesi come presenza di sopraslivellamento del tratto ST ma in assenza di un’occlusione coronaria meritevole di trattamento, fosse significativamente superiore quando l’ECG veniva acquisito troppo precocemente dopo il ROSC (entro 8 min) (18.5% vs 7.2%, P=0.02). Avevamo anche osservato come la scarsa perfusione dopo il ROSC, coda dell’ipoperfusione durante l’arresto o risultante da una condizione di shock cardiogeno post arresto, fosse in grado di ridurre significativamente l’attendibilità dell’ECG post-ROSC aumentando il numero di casi in cui il sopraslivellamento del tratto ST non si associava alla presenza di un’occlusione coronarica. In questo contesto si inserisce la nuova pubblicazione di Spoormans e colleghi oggetto di questo editoriale(10). Si tratta di una individual patient meta-ananalysis basata proprio sugli studi COACT e TOMAHAWK pubblicata su JAMA Cardiology a maggio di quest’anno. A differenza delle metanalisi classiche a cui siamo abituati, in questo tipo di approccio non vengono semplicemente confrontati gli odds ratio tratti dai singoli lavori, ma vengono letteralmente presi i dati dai database originali degli studi e fusi in un unico database su cui poi vengono eseguite le analisi statistiche, come se si trattasse di uno studio nuovo la cui popolazione nasce dall’unione delle due popolazioni. L’idea non era di considerare solo queì due studi, ma molti altri sono stati esclusi in quanto non ritenuti idonei allo scopo. Hanno inoltre considerato un follow-up maggiore rispetto alle popolazioni originali arrivando sino all’anno. La popolazione finale è risultata essere composta da 1.031 pazienti equamente suddivisi tra i due studi. La sopravvivenza a un anno è stata del 49.6% nei pazienti trattati con coronarografia urgente e del 53.4% in quelli trattati con coronarografia differita con un hazard ratio di 1.15 e un p value di 0.14. Si conferma quindi come un atteggiamento troppo interventista in pazienti resuscitati da un arresto cardiaco extraospedaliero e senza sopraslivellamento del tratto ST all’ECG post ROSC non paghi in termini di sopravvivenza né nel breve né nel medio periodo. È stata poi eseguita un’analisi per sottogruppi, che ha evidenziato come in questa tipologia di pazienti la coronarografia urgente non sia mai significativamente vantaggiosa o svantaggiosa in nessun sottogruppo. A dire il vero, mancherebbero due sottogruppi ossia i pazienti in shock cardiogeno post-ROSC e quelli con recidive aritmiche. Queste due categorie di pazienti potrebbero essere le beneficiarie di una coronarografia urgente, almeno stando alle indicazioni attuali di trattamento delle sindromi coronariche acute secondo cui una delle indicazioni a un approccio interventistico urgente pur in assenza di sopraslivellamento del tratto ST è proprio l’instabilità elettrica o emodinamica. Quindi, ritornando al titolo di questo editoriale questa decisione non è così semplice come sembra in quanto occorre valutare le alterazioni ECG ma contestualizzandole per il tempo di acquisizione dell’elettrocardiogramma e per lo stato di perfusione del paziente dopo il ROSC e considerando la presenza di instabilità emodinamica o elettrica persistente. Di seguito, uno schema che potrebbe essere di aiuto nella gestione di questi pazienti così complessi. In definitiva, più che affidarsi a criteri rigidi, occorre un approccio ragionato centrato sul paziente, che tenga conto della fisiopatologia complessa del post-ROSC. Perché, come dimostra anche l’ultima metanalisi, l’angiografo può salvare ma se usato male può anche tradire.

Bibliografia[+]

| ↑1 | Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, et al. Coronary angiography after cardiac arrest without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2019;380(15):1397-1407. doi:10.1056/NEJMoa1816897. |

|---|---|

| ↑2 | Desch S, Freund A, Akin I, et al. TOMAHAWK Investigators. Angiography after out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2021;385(27):2544-2553. doi:10.1056/NEJMoa2101909. |

| ↑3 | Thevathasan T, Freund A, Spoormans E, et al. Bayesian reanalyses of the trials TOMAHAWK and COACT. JACC Cardiovasc Interv. 2024;17(24):2879-2889. doi:10.1016/j.jcin.2024.09.071. |

Accedi per leggere tutto l'articolo

Inserisci i dati del tuo account su Cardiotalk per accedere e leggere tutto il contenuto dell'articolo.

Se non hai un account, clicca sul pulsante registrati e verrai reindirizzato al portale Cardiotalk per la registrazione.